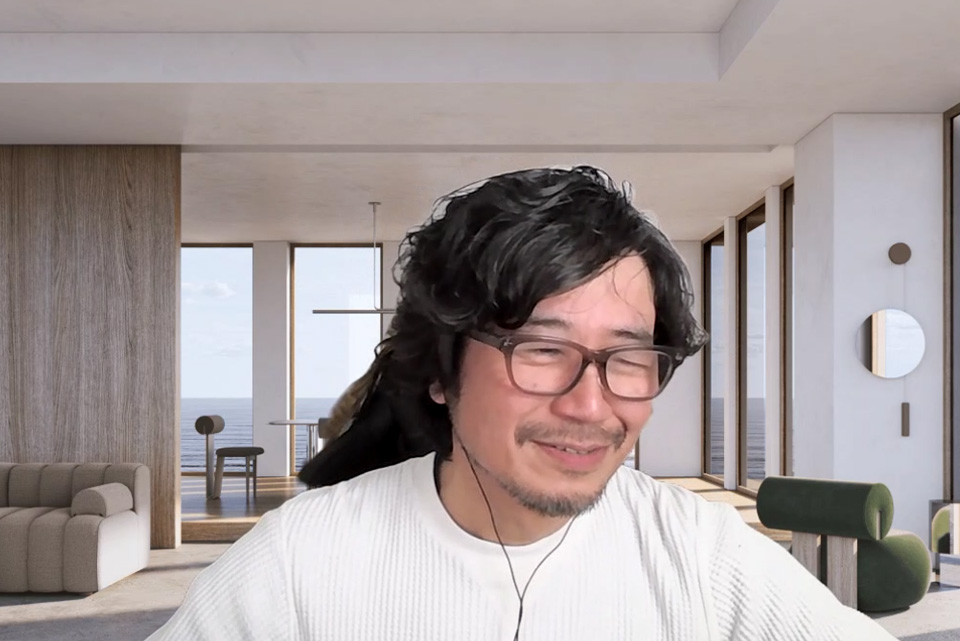

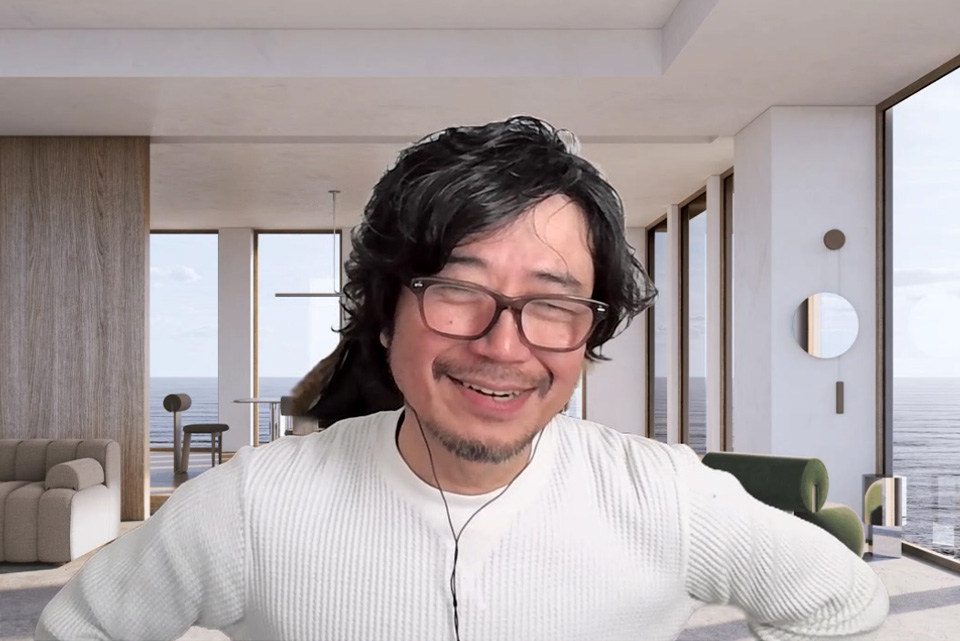

特定非営利活動法人しごとのみらい 理事長 竹内義晴氏

特定非営利活動法人しごとのみらい 理事長 竹内義晴氏この記事はプロモーションが含まれていることがあります。

そこで、出身地の新潟県妙高市を拠点に、さまざまな企業に向けた越境学習を提供している特定非営利活動法人しごとのみらいの理事長・竹内義晴氏に、越境学習のメリットや効果事例、さらにご自身が実践している“複業”のススメなどについてもお聞きした。

目次

地方と都市部が交わることで生まれる“化学反応”

- ――最初に、竹内様が運営されている 『しごとのみらい』のご活動について教えてください。

- 主に組織内で発生しているコミュニケーションの問題を解決するために、企業研修やワークショップ、講演などを行っています。

以前は、IT企業でシステムエンジニアをしていましたが、「プレッシャーを掛けて人を動かそうとするマネジメント」を受けて心が折れそうになり、コミュニケーション力の重要性を痛感しました。そこで、組織におけるコミュニケーションや心理学を学び、職場で実践したところ、関わり方を変えることで人の成長を支援できる面白さを知りました。そこで、2007年に講演家として起業しました。

それに加えて、わたしは新潟に住んでいますが、人口減少による地域の衰退や企業への影響をリアルに感じています。そこで、地域の課題解決にも携わっており、その一環として、「地域を学びの場にする取り組みができないか?」と、2012年頃から取り組んできました。いまで言うところのワーケーションですね。

- ――かなり早い時期から取り組んでいらっしゃったんですね。

- いま考えると、そうですね。ワーケーションという言葉が日本で広まったのは、コロナ禍の2020年7月頃ですから、それよりも前のことでした。

研修や講演を行う際、こちらから企業に出向くことが一般的です。しかし、「地方にお越しいただいて、地域性などを活かしながら、仕事を通じた地域と都市部との人の往来が生み出せないか」と考えていました。

そして、“農業体験によるストレス軽減”“地域での共同作業を通じたチームビルディング”といったプログラムを企画してきました。

しかしながら、このような施策を行っても、実際の効果などを実証することは簡単ではないんですね。ですから、単に「やってよかった」という曖昧な成果ではなく、実務的な意義や価値を出そうと今も取り組みを続けています。

- ――普段はなかなか知ることができないような、効果が実証されている手法に直接触れられるからこそ、企業や個人に化学反応が起きるのですね。

- そういった企画を常に考えています。現在は、日本能率協会マネジメントセンターなどと協働し、企業向けの越境学習プログラムを実施しています。

また、個人向けには、『ローカルプレイヤーズ』というプログラムに関わっています。

ローカルプレイヤーズは、地域で実際に活動している方々が講師になって、地域社会を良くするための実践力を学び、地域で活躍するプレーヤーを輩出するスクールのようなものです。

対象は、「地域で活躍したい」「何ができるかはまだわからないが、自分の経験を役立てたい」といった個人の方です。単にセミナーを行うだけではなく、学んだことを実践するために、地域のなかに入って一緒に課題の解決に取り組みます。

こうした「普段と違う地域で活動する」ことも越境学習ですし、「見知らぬ参加者同士が同じ作業を行う」ことも越境学習になります。

私自身は基本的に、地域の人たちと都市部の人たちをつなぐ、コーディネーターのような役割をしています。また、単に両者を混ぜ合わせただけでは、共通言語がなくて話がうまくかみ合わないこともあるので、“翻訳者”として関わるケースも多いですね。

「非日常」ではなく「他日常」だから、人の心が動く学びができる

- ――これまでにさまざまな企業や個人の方々の越境学習に携わるなかで感じていらっしゃる、働く人にとっての越境学習のメリットや意義について教えてください。

- 越境学習とは、「いまいる環境や社会を越えて、ほかの環境に身を置いて学ぶ」ことです。たとえば、社外の勉強会に参加したり、自分の子どもが通う学校のPTAとして活動したりということも、“越境”の一つだと思います。

そのなかでも、ビジネスにおける越境学習では、普段とは違う環境に身を置いたときに「自分の働き方や価値観との“振れ幅”が大きい」ので、気づきや感じることが多くなります。

「こんな議論の仕方があるんだ」「この人たちはそんな想いを持って働いているんだ」といった新たな発見があるんですね。

- ――竹内さんがホームページなどで提唱されている“価値観のゆらぎ”が起こるわけですね。

- そうです。その結果、個々の仕事観・企業観の変化や、働くことへの動機づけにつながって、企業におけるエンゲージメントにも効果が期待できます。

近年、エンゲージメントの向上を目的に、さまざまな取り組みを行っている企業もあります。しかし、“人の心を動かす”ことは簡単ではありません。越境学習では、普段あまり関わることのない人たちと触れ合います。さまざまな想いを持ち、行動している人たちとの関わりの中で心が揺さぶられる。地域課題に触れることで「このままでいいのだろうか?」と思う。そういった”心の動き”に価値を提供できるのが、越境学習だと思います。

越境学習やワーケーションを語るときに「非日常」という言葉がよく使われますが、私たちが大切にしているのは「他日常」という視点です。

つまり、日常とあまりにもかけ離れたものではなく、「ほかの誰かが実際に体験している日常」に触れることが大切だと考えています。

- ――“自分の普段の環境(日常)”ではなく、“自分にとって無関係な環境(非日常)”でもない、「誰かの日常だから、学びが多い」環境ということですか。

- はい。あまりにも、日常とかけ離れていると”自分ごと”にはなりにくいですよね。“誰かの日常”は、目の前の人が実際に体験している日常です。だからこそ、自分自身とは異なる考え方や想い、課題、対処方法などを聞いたとき、実感を持って学べるんですね。

そのような環境に身を置くことで、一般的な理論や理屈などではない、“心が動かされる”学びができます。そこには、自社の会議室のなかでは得られない価値があるはずです。実際の越境学習参加者の方々も、その部分にメリットを感じている方が多いですね。

また、自社外の人同士が交わることで、普段の職場では思っていてもあまり口に出さないようなことについても、「○○さんのおかげで、すごく助かった」と素直に褒め合える環境が生まれます。

参加者がお互いに「これはいいと感じた」ことや「こうすれば、もっとよくなると思う」といったポジティブな意見を言い合えて、それぞれが自分自身の強みや持ち味を認識できるのも、越境学習の大きなメリットです。

さらに、“ヒリヒリした体験”ができるのも、越境学習の特徴です。たとえば、「地域の課題を解決したい」と真剣に考える地元の方と、「こんな成功事例があるから、同じようにすれば大丈夫では?」という地域外からの参加者の方の一般論的な提案との間でズレが生じることがあります。

- ――そこに、対立構造のような、一種の緊張状態が生まれるのですね。

- そうです。たとえば、自社内でミーティングを行う場合などは、最終的に予定調和で終わることも多いかもしれません。しかし、本当に地域の課題を解決するためには、当事者である地域の方々が望むことや切実な想いなどを知って、本質的な部分について腹を割って語り合うことが必要です。

さまざまな人が集う場では、ポジティブな議論ばかりが生まれるわけではありません。時には、さまざまな葛藤が生まれることもあります。そのようなヒリヒリした状態も、普段とは違う環境だからこそ生まれるものだと思います。そういった状況を乗り越えることも、大切な実務経験だと思います。

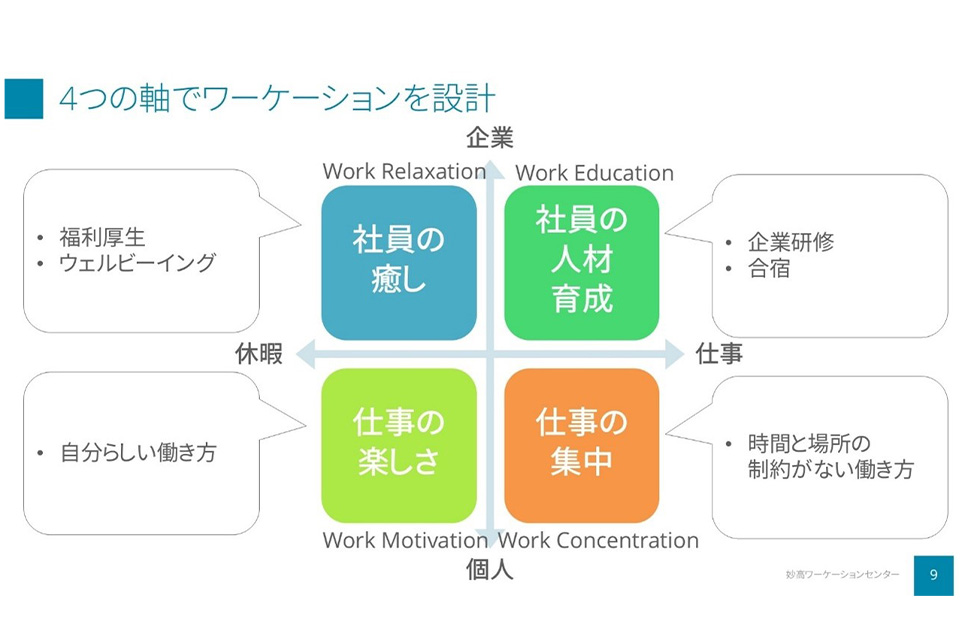

ワーケーションの“4つの価値”と、真の目的

- ――竹内さんが携わる『妙高型ワーケーション』では、企業に越境学習がもたらす“4つの価値”を謳っていらっしゃいます。そこには、どのような想いが込められているのですか?

- 企業が越境学習を行う際、「自社にどのような価値があるか」ということが非常に重要です。ワーケーションでは「クリエイティブになれる」「自然のなかで働くことで癒される」といった言葉をよく見聞きします。ですが、企業で取り組む場合、当たり前ですが「何が得られるか?」が大切ですよね。きちんとした価値を生み出すことが求められます。

そのためには、目的や価値を明確にすることが大切です。自社の大切な資産である社費を使う以上、これは不可欠だと思います。

また、参加者の方に対しても「自分たちはこういうことがしたいから参加してほしい」「こんな制度をつくりたいから学んできてほしい」といった目的を伝えることが必要です。

私たちが企業向けの越境学習を行う際は、事前に企業と参加者の認識のすり合わせや意識づけ、事前学習などを必ず行っています。

また、個人として関わる際も、事前に「自分は何のために参加するのか」「コンサルタント的な立場ではなく、当事者意識を持って協働する必要がある」といった目的や注意点をきちんと理解・認識することが重要だと思います。

- ――越境学習には、どのような課題を持った企業がいらっしゃいますか?

- 「社内で実施しても一般的なスキル研修や階層別研修のようなものになってしまうので、もっと“生きた学び”をさせたい」という企業が多いです。

また、近年は「“キャリア自律”のために参加させたい」という企業様も増えています。

従来は会社が社員のキャリアを考えていましたが、人生100年時代の今後は、今までよりも長く働くようになるでしょうし、ひとつの会社だけではなく、複数の場でキャリアを築く可能性が高まります。「自分のキャリアは、自分自身で考える」という意識で第2・第3のキャリアを形成することが必要です。そのための考え方やスキルを学んでもらいたいというケースも少なくありません。

基本的に、参加者の方々は自主的に「参加したい」と手を挙げて、ご自身の意思で参加している方が多いですね。

- ――『妙高型ワーケーション』の考え方として、「ワーケーションの真の目的は、仕事」と捉えていらっしゃるとお聞きしました。そのように考える理由をお聞かせください。

- 2020年に政府がワーケーションについて言及した際に、「ワーケーション」という言葉自体が、「観光+仕事」というイメージで広まりました。

しかし、そういった働き方ができるのは、経営者やフリーランサーなど、ごく限られた方だけです。

社会全体に広めるためには、多くの人や企業が実際にできる必要があります。ワーケーションが「仕事」であり、そこに明確な「価値」を提示できれば、企業として取り組むことができます。そこで、「ワーケーションは、仕事である」ということを、企業の方々に伝えなければいけないと考えました。

普段との“振れ幅”が大きいほど、意識が変わる

- ――先ほど、越境学習が個人や企業にもたらすメリットや価値を教えていただきましたが、ほかにも越境学習の成功事例を教えてください。

- 自社以外の方と行う越境学習の場合、日常との“振れ幅”が大きくなるので、周囲に「引っ張り上げられる」というケースが多く見られます。

たとえば、内気で消極的な方が、周囲の人たちの「一緒にがんばろう」という姿を見て、目に見えて積極的な姿勢に変化したことがあります。自分から「いままでやったことがないけど、やってみたい」と提案して、自分でいろいろ調べて、課題を解決するためのホームページを作成された方もいました。

そのように、周囲に引っ張り上げられて、日常の仕事や生活のなかでは行わないようなチャレンジする、そしてそのような意識自体を持つということも、越境学習の大きな効果だと思います。

- ――そういった個々の変化が、さらに周囲との関係性の強化にもつながっていくのですね。

- そうですね。今取り組んでいる越境学習では、地域の方々と長期間関わりながら一緒に課題解決や地域づくりに取り組むので、確実に“関係人口”(※)の増加につながっているなと感じています。

※住民や観光客以外の、その地域・人々に関わるさまざまな人々のこと

本当の関係性や関係人口をつくり上げるポイント

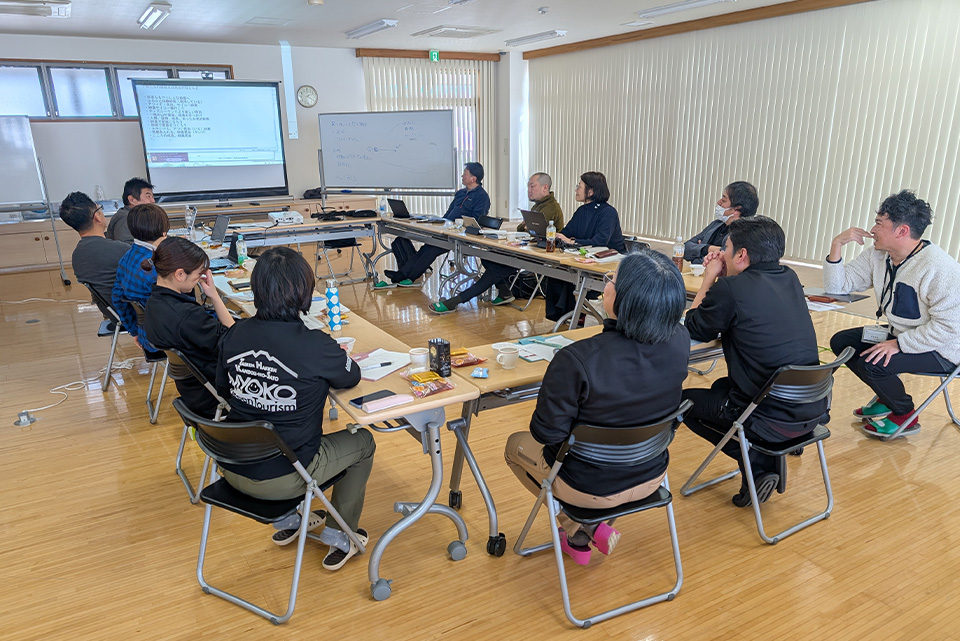

ワーケーションプログラムに取り組む様子

ワーケーションプログラムに取り組む様子- ――地域で越境学習を行う際、「いかに関係人口を築いて、増やすか」ということも非常に重要なテーマだと思います。その点について、どのような取り組みをしていらっしゃいますか?

- 私は「何かイベントをやれば、地域との関係が築かれる」わけではないと考えています。もし、私自身が自分事として“関係性”というものを考えると、「仲良くなった」「友だちになった」という状態になることが大切だろうと思います。

そういう関係になるためには、「こんなことを実現したい」「こういうことを学びたい」といった共通の目的意識を持てることが重要です。

また、関係性とはある程度の期間を一緒に過ごして、酸いも甘いも経験して、ときには泣いたり笑ったりして、一緒にご飯食べたりお酒飲んだりしながらいろいろと話すことで形成されていくものだと思います。

実際に、越境学習実施中に参加者の皆さん同士の関係性を観察していると、「長く関わることで生まれるのが、関係性であり、関係人口だ」とすごく実感します。

そのように長く関わることはとても大事ですし、関係人口を増やすためには、お互いが「本当に関係性を構築したい」と考えることも重要だと感じますね。

- ――関係性を構築して、関係人口を増やすためには、やはり長期にわたって関わりを持つことがポイントになりますか。

- そうですね。実際に会う・会わないはさておき、長期的な関わりは大切だと思います。

たとえば私は、妙高で『そば部』という、自分たちでそば蕎麦を打って食べながら、お酒を飲んだりおしゃべりしたりするるイベントを開催しています。地域内外の方にご参加いただいていますが、このイベントで関わる実質的な時間はそれほど多くありません。

しかし、イベントだけではなく、日ごろからSNS等を通じて私の考えや実現したいことなどを情報発信したり、ご来訪いただいた方とコミュニケーションしたりしています。

こうした、長期的な関わりによって、実際には1回しか直接会ったことがない方でも、ある程度の期間ゆるくつながっている。それによって関係性が構築されていると感じています。ですから、必ずしも一緒に長期間過ごさなくても、何らかの手段によって長く関係性を維持できれば、関係は構築できるはずです。

- ――『妙高ワーケーションおしゃべり会』というオンラインイベントも行っていらっしゃるんですよね。

- 毎月1回、“ゆるい”感じでやっています。先ほどもお話したような「ワーケーションは、新しい観光」といったイメージの広がり方をしてしまったので、そうではないということをきちんと伝えたいという想いでスタートしました。

1回20分間、「そもそも、越境学習やワーケーションとは?」「私たちがどんな思いで関わっているか」といったことを、妙高市市長など地域の方々を招いたりしながら雑談的におしゃべりしています。

これも一番の目的は、地域外の企業や個人の方々とつながって、関係を持つことです。

“上司ガチャ”経験を活かし、部下育成や組織づくりのために

- ――竹内さんは、“学び”というものをさまざまな方に提供していらっしゃいますが、昔から学習や育成に関心があったのですか?

- いえ、まったくありませんでした(笑)。システムエンジニアをしていた頃は、「生涯、エンジニアでいたい」「技術に没頭したい」というタイプで、社内のコミュニケーションや職場づくりに関心がなくて、管理職になりたくありませんでした。

でも、30 代前半になって、「プロジェクトを管理しろ」「メンバーの面倒を見ろ」と言われるようになってきて、「このままだと管理職をやらされちゃうな」と思って転職しました。ところが、転職先の上司の方がストレスやプレッシャーをかけて人を動かすタイプで、働き始めてすぐに鬱っぽくなってしまいまして。

それまでは、エンジニアとしての自分に自信があったし、仕事自体が楽しかったんですね。でも、「エンジニアという仕事は変わらないのに、所属する組織によって、仕事が楽しくなくなる」という経験をして、「これはおかしいだろう」と思いました。

- ――いまで言う、“上司ガチャ”でハズレてしまったんですね……。

- 当時は「どうすれば、その環境を変えられるのか」ということがわからず、悶々とするしかなくて。そうしているうちに、結果的に管理職をやらなくてはいけなくなってしまって。

そういった職場環境だったので、周囲にもふさぎがちなメンバーがいまして……。「本当はもっと楽しく仕事をしたほうが、自然と前向きになれるし、みんな動機づけられる」とわかってはいましたが、改善する方法がわかりませんでした。

そこで、いろいろ調べて、「コミュニケーションや組織づくりを学ばなければいけない」と気づきました。そこから勉強して、ポジティブな言葉かけや、いまで言う1on1ミーティングなど、学んだことをいろいろやってみたんですね。

その結果、それまでは表情が暗かったメンバーが朝早く出社して本を読んで勉強したり、受け身だったメンバーが「週末に勉強会をやりたいんで、会議室を借りていいですか?」と自発的に動いてくれたりといった効果が見られました。そして、顧客からも評価されるようになりました。

この経験を通じて「人の成長を支援する仕事もおもしろいな」と感じるようになりました。そして「自分が学んだことを、もっと多くの企業・組織に伝えたい」と考えるようになって、2007年に独立して、2010年にしごとのみらいを立ち上げました。

当時はまだ「仕事を楽しむ」という概念が世の中にあまり浸透していませんでしたが、「楽しむというのは、自己成長を実感すること」と考えて、さまざまな取り組みを始めました。

- ――それで、講演家や、地元・妙高での越境学習をスタートしたのですね。

- 地域の取り組みを行っている原点は、「このままでは、妙高がヤバい」と身をもって感じているからです。いま、人口減少がすごい勢いで進んでいますが、地方に住んでいると、それを肌身として感じます。何も対策をしなければ、人口がどんどん減っていって、街も衰退していくだけ。そう考えて、自分が企業に出向いて研修や講演を行うことに加えて、こちらに来ていただけないかと思案していました。

そして、その想いに共感してくださる企業と出会って、地域で学ぶプログラムをつくり始めました。そのような活動を進めるなかで、徐々に地元の企業や教育機関、自治体の方々とのつながりができて、現在に至っています。

良い越境学習、そして良い学びとは?

- ――竹内さんが考える“良い越境学習”や“良い学び”とは、どのようなものですか?

- 「お互いにとって、学びになっている」「お互いにメリットがある」ものだと思います。片方だけにしかメリットがないと、本当に良い学びにはなりませんし、関係性も構築できません。

たとえば、地域と都市部の企業が行う越境学習の場合、地域側から見ると「自分たちだけではできない課題解決を手伝ってくれる」「新たな視点をもらえる」ことは、すごくありがたいことだと思います。また、関係人口が増えれば、うれしいですよね。

一方で、参加する皆さんは、地域の人たちの話に影響を受けたり、普段の会社の業務では絶対にできない学びや経験を得られたりします。

そのように、「片方がお金を払って恩恵を受ける」のではなく、お互いにとって価値があるものが、良い越境学習や良い学びだと思っています。

また、越境学習は、資格をとるための知識やスキルを学ぶわけではありません。「何が学べるかははっきりわからないけれども、その場に行って、生きた学びを得る」という側面があります。

そして、価値観の揺さぶりなどが生じるので、“人生”というと大げさかもしれませんが、自分の長期的なキャリアや関係性に影響を与えます。そのような効果も、良い越境学習や良い学びにつながると思います。

- ――逆に、“良くない越境学習”というものはありますか。

- たとえば、ちょっと上から目線で「解決してあげよう」といった姿勢だと、結果的にお互いにとってあまり良くないかなと思います。

あとは、やはり、目的を持たないことです。「楽しい旅行だった」で終わってしまうと、学びが得られずもったいないですね。もちろん地域を楽しむことは大切ですが、個人旅行や社員旅行のように楽しみたいということであれば、越境学習ではなく、旅行として楽しんだほうがいいと思います。

越境学習と旅行と違いは、「地域の人と関わるかどうか」です。旅行の場合は、その土地の観光地や景色、おいしい食べ物に関わることはできますが、人との関わりは生まれにくいんですね。

やはり、越境学習の醍醐味は、人との関わりです。その醍醐味や楽しさ、メリットを得るためには、地域の人と関わる機会や、その人たちとつないでくれる人が欠かせないと思います。

サイボウズとの複業を通じて、越境学習との相乗効果を

- ――竹内さんは、越境学習に携わりながら、サイボウズ株式会社にも所属していらっしゃいますよね。“複業”は近年注目を集めていますし、興味を持っている方も多いと思います。

- 私の場合は、しごとのみらいの活動をすでに行っていた2017年に「サイボウズが複業採用を始める」ということを偶然知って、応募して採用されました。

先ほどお話した、エンジニア時代のつらかった経験もあって、サイボウズの「チームワークあふれる社会を創る」という理念に100%共感しました。また、いままでの経験を活かせることがとても魅力に感じました。

加えて、これまでずっと「都市部の企業と一緒に、何かできないか」と考えてきました。サイボウズで複業を始めることによって、いろいろな人との接点や東京に行く機会も増えるのではないか? というのが応募の動機です。

現在、サイボウズでは「週2日複業フルリモート社員」という形で、オウンドメディアに関するマーケティングや運営に加えて、『ソーシャルデザインラボ』というチームにも所属しています。

『ソーシャルデザインラボ』は、サイボウズ のIT 技術を使って地域社会の課題を解決するというチームです。

- ――しごとのみらいでのご活動とも重なる部分がありそうですね。

- はい。私自身、先ほどお話したような「地域は、このままではヤバい」という課題感を持っていましたし、「一人の力ではできないことが多すぎるから、組織の力が使えないか」と思っていたので、それぞれの活動での相乗効果もあります。たとえば、越境学習のメンターとして、サイボウズの社員に加わってもらっています。

また、しごとのみらいの活動として、経済産業省の『地域の人事部』という取り組みを行っています。これは、地方の人口が減少するなかで、地元の中小企業だけではむずかしい人材採用や人材育成を支援するものです。

私が行っている越境学習は、地域や地域の企業の課題を都心部の人たちと一緒に解決するという取り組みで、いわば人材育成です。そこにサイボウズにも関わってもらいながら、社内外で協力してくださる方も増えています。

キャリア自律や定年による人材不足などにも、複業や越境学習が有効

- ――実際に複業をしていらっしゃって、よかったことや、ビジネスパーソンへのお勧めポイントを教えてください。

- よかったことは、「複業も、越境学習だ」という点ですね。

1社に所属していらっしゃるビジネスパーソンの方の場合、普段関わっているのは、基本的に自社の人や限られたコミュニティだけになることが多いと思います。

一方で、複業は、複数の会社=コミュニティに関わります。そうすると、普段から越境学習が起きるんですね。人とのつながりが圧倒的に増えたり、片方のコミュニティの課題をもう片方で助けてもらうことができたり。また、もし仕事で大変なことがあっても、別のコミュニティで癒されることもあります。

- ――自分の将来のキャリアを見据えた“キャリア自律”でも、メリットがありそうですね。

- はい。「人生100年時代」と言われて、定年後のことを考えると不安だという方もいらっしゃると思います。そのような世の中で、長く働き続けるには、第2・第3のキャリアを自分で設計できる働き方がすごく重要です。

しかし、いままでの「1社だけに所属する」という関係性のなかでは、定年後のキャリアは築きにくいといえます。ですから、二足の草鞋のように、本業の仕事をしながら、別のフィールドで新たなキャリアも視野に入れることが大切です。

また、早い段階から、長期的な視点でキャリアを考えることも重要だと思います。そのためにも、複業と同様に、地域などと新たな関わりを持てる越境学習が有効です。

- ――なるほど、そのような点でも複業と越境学習の共通点があるのですね。

- 越境学習は、短期的に捉えれば、「普段とは違うことが学べる」という効果があります。さらに、長い目で見ると「将来のキャリア形成につながる」というメリットがあります。そういった経験の有無は、長く働く必要があるこれからの社会で、とても大切で、大きな優位性になるでしょう。

また企業は、団塊ジュニア世代の人たちが定年退職を迎えたときに、人手不足などさまざまな点で大きな負担が生じます。その負担を減らすために、キャリアチェンジも含めた“次のキャリア”を描けるキャリア教育が行えるのも、越境学習の特徴です。

さらに今後、企業の人材に関する課題が拡大していくと、社員一人一人が自分の強みなどを認識して自立することも大切になります。そのような「今後、企業が抱えるであろう課題を解決する手段の1つが、越境学習です。

参照:特定非営利活動法人しごとのみらい

参照:特定非営利活動法人しごとのみらい文・あつしな・るせ

- 竹内義晴(たけうち よしはる)

- 特定非営利活動法人しごとのみらい理事長。「楽しくはたらく人・チームを増やす」が活動のテーマ。「ストレスをかけるマネジメント」により心が折れかかった経験から、コミュニケーションや組織づくりの企業研修・講演に従事している。 2017年よりサイボウズ株式会社にて複業開始。ブランディングやマーケティングにも携わる。複業、2拠点ワーク、テレワークなど、これからの仕事のあり方や働き方を実践している。また、地域をまたいだ多様な働き方の経験から、ワーケーションをはじめ、地域活性化の事業開発にも携わる。