株式会社USEN WORK WELL(U-NEXT.HD)WORK WELL事業部 営業部 東日本営業課長 田中良明氏

株式会社USEN WORK WELL(U-NEXT.HD)WORK WELL事業部 営業部 東日本営業課長 田中良明氏この記事はプロモーションが含まれていることがあります。

もはや“単に執務を行う場所”ではなく、従業員の生活・人生や企業経営にも影響を与える存在だと言える、オフィス空間。働きやすい環境づくりを「オフィスBGM」でサポートしているのが、USEN&U-NEXT GROUPの株式会社USEN WORK WELLだ。現代の企業が抱える課題を解決するためにBGMが果たす役割や効果について、同社の田中良明氏に伺った。

目次

“メンタルヘルス対策”や“職場環境改善”などに効果を発揮

- ――USEN&U-NEXT GROUPといえば、店舗BGMのトップクラス企業というイメージが強いのですが、「オフィスBGM」とはどういうものですか?

- 一言で言うと、「オフィス環境に最適化したBGM」です。“集中力アップ”“メンタルヘルス対策”“職場環境改善”“オフィス空間デザイン”“マスキング(騒音などの軽減)”などの効果があります。

当社の『Sound Design for OFFICE』サービスは、「音でオフィスの課題を解決する」をコンセプトに、“集中力の向上”“リフレッシュ”“リラックス”“気づき”というオフィスに必要な4つの効果・機能に最適化したカテゴリーのチャンネルを提供しています。

- ――オフィス向けにBGMの提供を始めた経緯を教えてください。

- この事業をスタートした2013年2月の社会背景として、過重労働やハラスメントの問題、それらに起因するメンタル不調や過労死といった労働環境を巡る問題が積み重なって、“メンタルヘルスマネジメント”という考え方に注目が高まっていました。

そこで、当社グループがこれまで培ってきたBGM=音楽の力を活かして、「音楽の効能をきちんと検証したエビデンスをもとに、オフィスに音楽を提供することで、社会的貢献がしたい」という想いで事業を立ち上げました。

創業時は、「なぜ、オフィスに音楽を流す必要があるのか?」という声も多かったのですが、2015年のストレスチェック制度の義務化など企業に対する法制化の影響もあって、「オフィスBGM」が浸透していきました。

- ――提供している曲やチャンネルの数は、どれくらいありますか?

- 現在、500万曲・1,000チャンネル以上のBGMを提供しています。

ボーカルが入っていない“インストゥルメンタル”のジャズやクラシック、イージーリスニングが中心ですが、J-POPや洋楽をご使用されている企業様も多くいらっしゃいます。

もっとも多い課題は、“コミュニケーション不足”

- ――コロナ禍を経て、人々の働き方やオフィスの在り方などが大きく変わりました。御社の「オフィスBGM」を活用している企業は、どのような課題を持っていますか?

- もっとも多いのは、“コミュニケーション不足”です。

コロナ禍以前は、多くの企業が“出社”を基本とした働き方をしていたと思いますが、2020年以降、テレワークやハイブリッドワークが増えました。出社率が下がったことで、「リアルに顔を合わせる機会が減って、コミュニケーションが取りづらい」「オフィスが閑散としている」というお悩みを抱える企業様が多いです。

テレワークの浸透などでオフィス不要論なども出る社会情勢のなかで、“自発的に出社したくなるオフィスづくり”の一環として、「オフィスBGM」を導入されるケースがかなり増えています。

また、働き方改革や心理的安全性に課題を感じていらっしゃる企業様も多く、それらの土台となるコミュニケーションに関して効果的なアプローチができる「オフィスBGM」に関心が集まっています。

- ――インナーコミュニケーションを強化するために、「オフィスBGM」に期待される効果を教えてください。

- 例えば、BGMを通して従業員同士のコミュニケーションを促進させ、つながりを深める効果が期待できます。ランチタイムやリフレッシュスペースでJ-POPを流して、お互いの話のきっかけづくりに活用するといったケースもあります。

そして、コミュニケーションが活性化すれば職場環境がよくなりますし、従業員エンゲージメントやモチベーションの向上、メンタルヘルス対策などにもつながります。

効果的なBGMを自社のブランディングにも活かす

- ――ほかに、コロナ禍以降ならではの特徴などはありますか。

- 社内外の方とのオンライン会議が増えたことで、会議を行っている部屋からの音漏れを気にされている企業様も非常に多いです。そのような課題を解決するために、マスキング効果を施した「オフィスBGM」をご活用いただくケースも少なくありません。

また、「会社を直接訪問する」というコロナ禍前の状況に戻ってきているので、会社のエントランスで自社のブランディングの一環としてBGMを流したり、待ち時間のストレスを緩和したりするといった企業様もいらっしゃいます。

役所の待合スペースなどでも、待ち時間のストレス緩和や、リフレッシュ効果によるクレーム対策のために導入されています。

- ――ちなみに、御社ではどのような選曲でブランディングを行っていらっしゃいますか?

- USEN&U-NEXT GROUPは若手が活躍できて明るい雰囲気の“ベンチャー企業”的な風土もあるので、クラシックなどの落ち着いた楽曲ではなく、テンポ感のある洋楽やJ-POPを選んでいます。

「BGMを聴く」という“聴覚”は五感の1つですから、自社の雰囲気に合っていないと感覚的に違和感を覚えることもあります。自社のオフィス空間や雰囲気、文化に合った音楽を選曲することも大切です。

音楽で、自発的に「行きたい」と思えるオフィスづくりを

- ――これまで7万社以上で、御社の「オフィスBGM」が導入されているとお聞きしました。これほど多くの企業に「オフィスBGM」が求められている理由は何でしょうか?

- 最大の理由は、やはり「オフィス環境の改善・向上に効果的だから」だと思います。

先ほどお話ししたように、コミュニケーションに課題を感じている企業様が非常に多い一方で、リクルーティングの観点からテレワークやハイブリッドワークの制度をなくすことは難しいのが現状です。

しかし、経営層の方々の本音としては、「オフィスに来て、リアルなコミュニケーションを取ってほしい」という声が多く聞かれます。

オフィスの在り方の基本になるのは、コミュニケーションです。“静かすぎて、コミュニケーションが取りづらい空間”では、自発的に「出社したい」という気持ちになりづらいと思います。

ですから、「音楽がうっすらと流れていて、雰囲気が明るくて、話がしやすくて、働きやすい」というオフィスづくりの一端を担える「オフィスBGM」のニーズが高いのだろうと感じています。

- ――おっしゃる通り、シーンと静まり返った空間では会話しにくいですね。

- そうですよね。例えば、図書館やエレベーター内といった無音の空間では、最初の一言を発するのが心理的に難しいと思います。しかし、カフェのように「BGMが流れていて、不特定多数の人が自由に会話をしている」という雰囲気ならば、コミュニケーションが取りやすくなります。

BGMがあることで「周りの人の会話の内容が気にならず、自分たちも安心して会話できる」空間が生まれるので、その効果はオフィス空間にも適しています。

- ――たしかに、テレワークなど働き方が多様化したなかで、「オフィスに行きづらい」という気持ちを払拭して、「わざわざオフィスに行きたい」と前向きにさせることは重要だと思います。

- 自発的に行きたくなるオフィスや快適な空間をつくるうえで、もちろん内装やレイアウトを変えることも選択肢のひとつだと思います。しかし、費用対効果がわからない状態で、最初から多額な費用をかけることは難しいと考える企業様も多いのが実情です。

そこで、“労働環境を整える第一歩”として、比較的手軽に導入できる「オフィスBGM」から始めるというケースが非常に多いです(Sound Design for OFFICE Whiteプランは税別月5,300円、USEN MUSIC with AIR∼BGM専用PLANは税別月5,800円)。

精神面はもちろん、免疫力アップなどの身体的効果も

- ――先ほど、「エビデンスに基づいて、『オフィスBGM』で労働環境の改善など企業の課題を解決する」というお話がありましたが、具体的にどういったエビデンスがありますか?

- 私たちは、さまざまな研究機関や専門家の方々と共同研究を行って、その結果を組み込んだ楽曲やチャンネルを制作しています。その研究結果は、USENの専用サイトでご紹介しています。

研究|音空間デザインラボ(株式会社USEN)

例えば、“集中力アップ”に関しては、埼玉医科大学短期大学の和合治久名誉教授の監修のもと、

最適なピッチ(音の高さ)など“集中力を高める音楽要素”を取り入れたオリジナル楽曲を制作して、『Concentration ~働く人の集中力UP~』というチャンネルを配信しています。

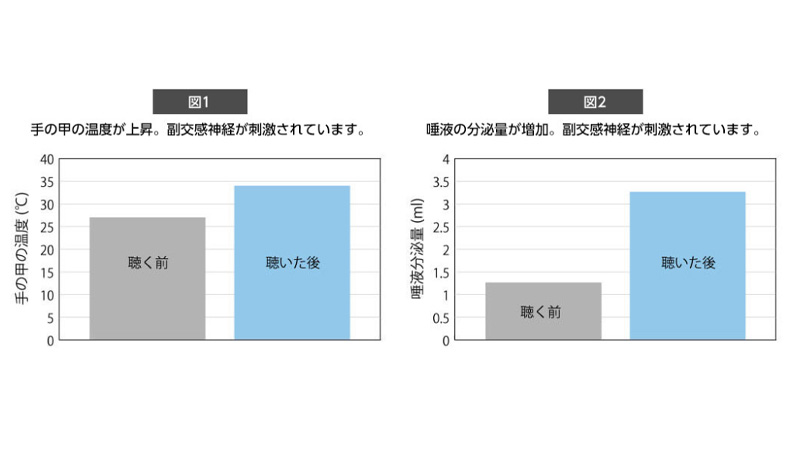

このチャンネルの楽曲を実験参加者の方々に聴いていただいて、音楽聴取前・後の体温や唾液分泌量などを測定し、人体への影響を検証した結果が以下のグラフです。

- この研究結果から、「音楽を聴いたあとは、副交感神経が刺激される」ということが判明しました。

- ――音楽を聴くだけで、こんなに変化が起こるのですね。

- そうなんです。人間が集中するときは、“交感神経”が活性化します。これは、車にたとえると“アクセルを踏みっぱなし”の状態です。しかし、集中力は何時間も持続できるものではないので、必ず落ちてくるタイミングがあります。

ですから、そこにブレーキをかける“副交感神経”が刺激されることで、一旦リラックスしてから、再び集中できる状態になります。このことから、心身や脳の疲労を休めてリラックス効果を生み出し、集中力を再び高め、仕事の生産性を上げるために有効だと考えられます。

- ――ウェルビーイング(well-being)にも効果はありますか?

- はい。BGMを聴くことで「免疫力がアップする」という身体的な効果や、「不安やストレスなどのメンタルヘルスの不調を軽減する」という精神的な効果が期待できるといった検証結果があります。

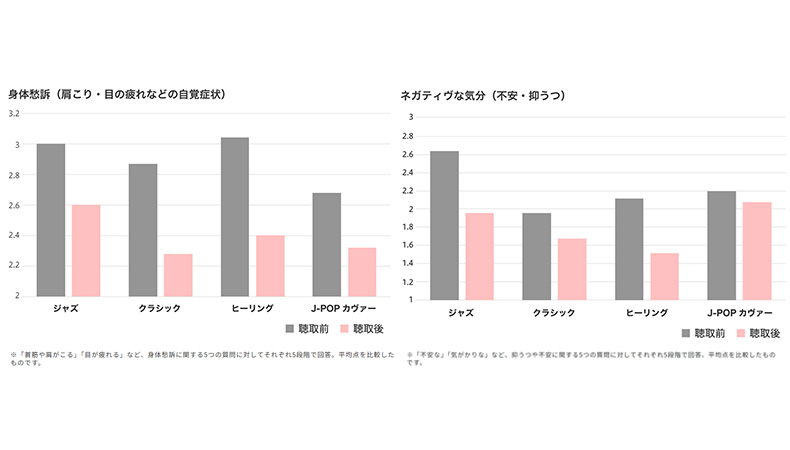

以下のグラフは、4つのジャンルの音楽を聴いた前後の変化に関するアンケート結果です。ピンク色のグラフが聴取後で、どのジャンルにおいても、肩こりや目の疲れなどの自覚症状と、不安や抑うつの症状が軽減していることがわかります。

- ――音楽を聴くことで、メンタル面でのリラックス効果などはあるのだろうと思っていましたが、フィジカル面でも大きな変化があることは驚きですね。

- これも、音楽を聴くことによって副交感神経が刺激されて、免疫力や体温など健康の度合いを表す数値が改善された結果です。

免疫力などを高めて健康維持に大きな役割を果たすので、健康的に長期間働くことができますし、心身ともに健全なオフィス環境を整備できて離職防止にもつながります。

ほかにも、「残業が減る」「ひらめきがもたらされる」など、さまざまな研究結果や期待される効果が「オフィスBGM」にはあります。

時間帯で異なる“気分”に寄り添った選曲がポイント

- ――「オフィスBGM」を導入する際、どのようなBGMを選べばよいでしょうか?

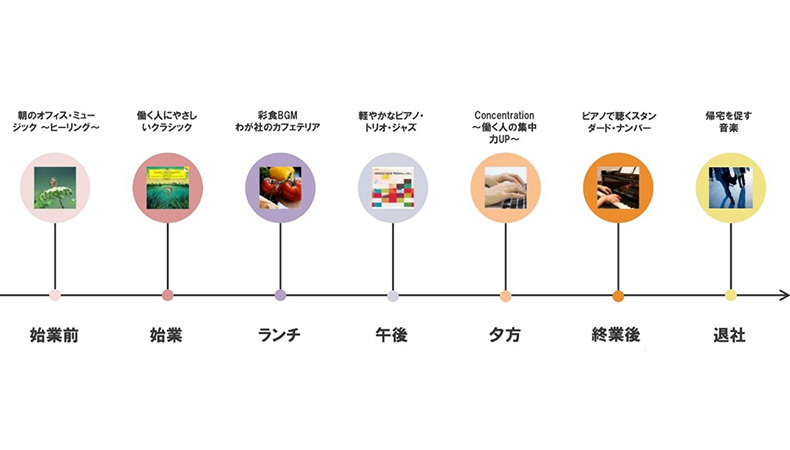

- 例えば、当社が提案する一例として、以下のような“時間帯に合わせてBGMを使い分けたプログラム”があります。

画像提供:株式会社USEN

画像提供:株式会社USEN- このプログラムでは、朝・昼・午後・夜の各時間帯の気分に合った音楽を流すことで、メンタルコンディションの向上を目指しています。

まず、始業前は、電車通勤などで自律神経が乱れている方が多いというデータに基づいて、小鳥のさえずりなど自然の音を取り入れた癒しの音楽を流します。

そして、始業のタイミングで、気分転換やリフレッシュの効果があるスロー~ミドル・テンポのクラシックに変えます。

ランチ時は、アコーディオンやヴァイオリンなどのアコースティック演奏で、まるでフランスの街角にいるような素敵なランチタイムを演出します。

- ――食後で眠気を感じることもある時間帯には、ジャズが効果的なのですね。

- はい。ミディアム~アップテンポのジャズで、気分がリフレッシュします。その後、少し疲れてきた夕方の時間帯は、先ほどもご紹介した“集中力アップ”のためのチャンネルに変更します。

そして終業時間後は、皆さんが知っているようなJ-POPや洋楽のインストゥルメンタルを流し、最後の15分間に「帰宅を促す」楽曲にチェンジします。

この楽曲は、東京藝術大学音楽環境創造科との共同研究をもとに制作したオリジナルで、長時間残業の抑制に効果的です。

- ――時間帯によって、これほど細かく変更するのですか?

- そうです。それぞれのタイミングの気分に寄り添うBGMによって効果をもたらすだけでなく、BGMやチャンネルが変わることで「もうお昼休みか」「そろそろ帰る時間だな」といった気づきも感じられて、大まかな時間管理も可能になります。

当社の「オフィスBGM」サービスの場合は、事前に設定しておけば自動でチャンネルを切り替えられるタイマー機能があるので、そのような機能を活用すれば簡単に運営できます。

上記のプログラムはあくまでも一例ですが、タイミングなどに応じて最適な音楽を流すことが、「オフィスBGM」活用のコツです。

文・あつしな・るせ

写真・大井成義

- 田中 良明(たなか よしあき)

- 大学を卒業後、2012年に株式会社USENに入社。営業職を経て、ICT事業部のオフィスサウンドデザイン部に異動。 2018年には株式会社USEN ICT Solutionsに転籍し、2022年にはサウンドデザイン事業部の営業課長に就任。 2024年9月からは株式会社USEN WORK WELLのWORK WELL事業部の営業部 東日本営業課長として、顧客価値の向上に努めている。